Die Flanke des eindrucksvollen Turms wird heute vom Ratsbau der 50er Jahre verdeckt. |

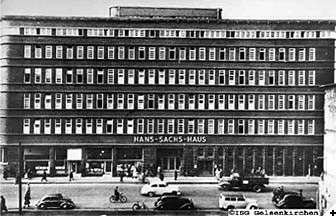

Das Hans-Sachs-Haus gehörte 1927 zu den prägnantesten Beispielen des internationalen Stils, der zu dieser

Zeit vom Bauhaus und seiner „Neuen Architektur“ geprägt war.

Damals zeigten die Parlamentarier Stehvermögen und trafen mutige Entscheidungen. So war das HSH von Anfang an nicht allein als

Rathaus geplant, sondern als

Bürohaus mit städtischen und externen Büroräumen, mit Geschäften, Restaurants, einem Hotel sowie einem

großen Konzertsaal, in dem die schönen Künste ebenso zu Hause sein sollten wie große Kongresse.

Der Hektik verkehrsreicher Straßen setzte der Architekt Prof. Alfred Fischer die Gelassenheit eines in sich ruhenden

Baukörpers entgegen.

Dieses Gebäude ist also nicht in erster Linie Verwaltungsgebäude, das abends als ein Vakuum urbanen Lebens dasteht,

im Gegenteil, es ist auch heute noch, so es in Takt wäre, ein funktionstüchtiger Sammelpunkt urbanen

Lebens, der seine kulturhistorische Position in der Geschichte des Ruhrgebiets bis heute verteidigen kann.

Der Konzert-Saal im Urzustand der 20er Jahre. |

Das HSH war Ausdruck neuer Wünsche und Ziele dieser Stadt in einer Zeit des Aufbruchs, gestaltet von Künstlerhand, auf

gesunden Traditionen fußend, die Ausdrucksmittel der Zeit beherrschend, vom Zeitgeist durchdrungen, in echter Werkbundarbeit

geschult, in wohl abgewogenen Linien und Formen gestaltet, ohne Zugeständnisse an dekorative Neigungen, ein reiner Zweckbau,

ein mächtiges Wahrzeichen der Stadt der Arbeit.

Das HSH ist ein Wahrzeichen unserer Stadt, wie es kaum vorausgeahnt worden ist. Es wurde zur herausragenden Visitenkarte

Gelsenkirchens. Kulturhistorisch ist das Hans Sachs Haus für Gelsenkirchen so wichtig, wie für Münster die

Lamberti-Kirche.

Ein Beispiel für Stahlbeton-Bauweise

Wenn man heute, im ausgeräumten Zustand, das Hans-Sachs-Haus von der Ebertstraße aus betritt, dann staunt man, welche

wuchtigen Betonpfeiler und Unterzüge man dort zu sehen bekommt. Sie stammen aus der Zeit von 1925 1927, einer Zeit, als die

Stahlbeton-Bauweise

Während der Bauzeit 1925. |

gerade zwanzig Jahre alt war. (1904 wurde in der Stadt Dortmund das erste mehrgeschossige

Wohnhaus durchgehend mit Stahlbetondecken gebaut.) Betrachtet man diesen Stahlbeton-Skelettbau, dann hat man das

Gefühl, in einem stabilen, soliden Betongebäude zu stehen. Dies wird noch bekräftigt, wenn man den Keller betritt und

die wuchtigen Zerrbalken und Zentrierbalken zwischen den Fundamenten sieht. Hier ist, was Stabilität betrifft, nicht gespart worden.

Im Gegenteil, hier ist, ganz besonders, was den Bergbau betrifft, vorausschauend, künftigen aus dem Bergbau resultierenden

Spannungen vorbeugend entgegen getreten worden.

Natürlich muss gesagt werden, dass an vielen Stellen Ausführungsmängel am Beton sichtbar sind.

Sie alle aber haben die Standsicherheit des Gebäudes bis heute nicht beeinträchtigt. Es handelt sich zumeist um fehlende

Betonüberdeckungen man hat beim Betoniervorgang an vielen Stellen die Eisen nicht von der Schalung angehoben. Es sind

Betonanschlüsse sichtbar, das heißt die Stellen, wo der Betoniervorgang unterbrochen war und später fortgesetzt wurde

z. B. Übergang Säule / Unterzug oder Decke. All dies ist reparabel abgesehen vom Saalfußboden, den zu erneuern

wirklich geboten ist.

Halten uns einmal vor Augen, dass die HSH- Sanierung nicht etwa begonnen wurde,

weil das Gebäude vielleicht einsturzgefährdet gewesen wäre. Es

hat seit 1927, also fast 80 Jahre gehalten. Warum dieses Gebäude bis heute

so tadellos steht, weiß auch der Chefstatiker Prof. Dr. Wilfried

Krätzig von der Uni Bochum nicht genau zu sagen. Ein anderer

Statiker, der heute im Ruhestand lebt, sagte gern (in anderen Zusammenhängen):

„Das durfte gar nicht halten, aber es hat einfach aus Gewohnheit gehalten.“

Pfusch am Bau?

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Hans-Sachs-Hauses wurde oft behauptet, bereits beim Bau in der 20er Jahren habe es

"Pfusch am Bau" gegeben. Es stimmt natürlich, dass die zur damaligen Zeit angewendeten Baumethoden den

hochentwickelten Qualitätsstandards der heutigen Zeit teilweise nicht mehr standhalten würden. Vom Gesichtspunkt der 20er Jahre und des

damals geltenden Baurechts jedoch ist das Hans-Sachs-Haus als ein solider und fachmännisch ausgeführter Bau zu sehen, der, und

das spricht schließlich für ihn, bis heute gehalten hat.

Auch die Behauptung, man habe Baumaterialien während der Bauzeit beiseite geschafft, statt sie dort einzubauen, ist falsch.

Immerhin wurde das Gebäude unter der Ägide des damaligen Stadtbaurates Arendt und der maßgeblichen

Mitarbeit von zwei der damals bedeutendsten städtischen Baufachleute, die die Bauaufsicht über diese Baustelle hatten,

errichtet. Dies waren Stadtbaumeister Boecke und Dr. Ing Kattenstidt. Glaube doch keiner, dass sich

da Materialien von der Baustelle entfernen ließen.

Es gehört zum heute üblichen Verriss dieses Gebäudes, wenn die WAZ am 22.03.2003 meldet:

Das Post-Eck wurde im zweiten Weltkrieg durch Bomben schwer beschädigt. |

„Dass es bei der Errichtung Pfusch am Bau gab, müsste bei der Stadt eigentlich seit mindestens 57 Jahren bekannt sein, sagt

Otto Ernst Petschulat, der am Angriffstage (19.03.1945) fünf Jahre alt ist. „Aus allen Wolken fielen wir damals, dass der

Bombenangriff das HSH derart zerstören konnte, erzählt der Rentner.

dieses Gebäude galt wegen der vermeintlichen

massiven Bauweise als relativ sicher. „Man war der Meinung, dass man dort den größten Schutz findet“. Nach der Tragödie

sei aber schnell bekannt geworden, dass bei der Errichtung des HSH gepfuscht wurde und die Decken zu dünn waren. „Das war

Stadtgespräch. Es hieß damals: Da wurde wohl Material zur Seite geschafft, um Geld zu sparen“, erinnert sich der

Betriebswirt. Dass dies bei der Stadt nicht in irgendeiner Form aktenkundig ist, verwundert ihn. „Irgendwo muss es doch Hinweise

darauf geben.“

Hier seien einige Hinweise gegeben: 1943 ging auf den Luftschutz- Hochbunker in Günnigfeld eine Miene nieder. Sie durchschlug von

der obersten Decke, die 1,30 m dick ist, eine Stärke von einem Meter. Dabei wankte der ganze Bunker, wie ein Schiff auf hoher See.

Im Vergleich hierzu stellt sich beim HSH die Frage, wie dick dort wohl die Betondecken hätten sein müssen, um vor solchen

Bomben Schutz zu bieten?

Der Wiederaufbau nach dem zweiten Welt-Krieg. |

Die Alliierten haben während des Krieges für ihre Bombenproduktion immer

rafiniertere Techniken entwickelt ihre Bomben „intelligenter“ gemacht. So haben

sie Bomben entwickelt, die nicht beim Aufschlag detonierten, sondern bereits kurz

vorher, wenn sie auf einer bestimmten Höhe über Gelände waren.

Ein weiteres Beipiel: Das KARSTADT- Gebäude in Hamburg Rotenort, fertig

gestellt 1928, mit einer Gebäudehöhe von 22 m und einem mehrfachen

Gebäudevolumen unseres HSH, wurde bei der Operation Gomorrha in der Zeit

vom 24.- 31. Juli 1943, dem berüchtigten Angriff auf Hamburg von einer

solchen High-Tec-Mine im Lichthof getroffen. Die Bombe explodierte wenige Meter

über dem Erdreich (ähnlich, wie am Hans-Sachs-Haus) und hat das ganze

Gebäude zerstört. Es gab mehr als Tausend Tote in den Luftschutzkellern.

War hier etwa auch „Pfusch am Bau“ schuld an der Zerstörung?

Der Steinholzfussboden

Zwischen den Kriegen und auch noch lange Zeit nach dem letzten Krieg war Steinholzfussboden,

eine örtlich aufgetragene Estrichform, ein beliebter Ersatz für Parkett,

der jedoch wesentlich preiswerter war. Es hieß, dass er wesentlich elastischer

sei, als Steinbelag oder Zementestrich. Er entlaste somit die Fußgelenke

bei langem Stehen oder vielem Gehen auf dieser Fläche.

Steinholzfussboden wurde einschichtig als Verbundestrich verlegt, als Untergrund

für z.B. Linoleum oder zweischichtig, wenn aus dem gleichen aber feineren

Material auch die Schleißschicht war. Steinholz-fugenloser Fußbodenbelag

wurde mit dem Bindemittelgemisch Magnesit und Chlormagnesium hergestellt, dem

als Zuschlagstoff bis zu 90 % Sägemehl beigefügt wurde. Daher rührt

der Name Steinholz. Dieser Bodenbelag war damals Stand der Technik. Er wurde

in unzähligen öffentlichen Gebäuden, Kaufhäusern ect. verlegt.

Der damalige Steinholzpapst in Gelsenkirchen war die Firma Baumeister Carl Velmerig

Steinholzwerk, an der Bochumer Strasse.

Niemand kannte damals die chemischen Auswirkungen der Magnesiumlauge auf die

Stahlbewehrung im Beton. So ist heute den damaligen Bauleuten kein Vorwurf zu

machen. Es muss jedoch gesagt werden, dass in unserem Stadtgebiet noch so manche

Zeitbombe tickt. ->

Mehr zum Thema "Steinholz"

Tatsächliche Mängel

Es ist zutreffend, dass in den Obergeschossen die Betonqualität unbefriedigend ist. Dies ist so, was die

Eisenüberdeckung mit Beton betrifft und zum Teil auch, was die Betonqualität selbst betrifft. Es gibt hier Stellen, wo sich der Beton beim Einfüllen in die Stützen entmischt hat. Auch sind Betonteile (ganze Stützen) zu sehen, wo die Siebkurve des Kies nicht stimmt, es fehlen die sandigen Feinteile. Dazu ist zu sagen, dass dieser Teil des Gebäudes 1947, unter Architekt Schwickert, einem bekannten Gelsenkirchener Architekt, wieder aufgebaut wurde, zu einer Zeit, als die Baustoffe stark rationiert und kontingentiert waren.

Diese Mängel, die fehlende Betonüberdeckung, als auch die „Grobporigkeit“

lassen sich in Ordnung bringen. Nirgendwo im Gebäude sind Eisen, dadurch,

dass sie nach unten hin frei lagen, so stark korrodiert, dass ihre Tragfähigkeit

dadurch beeinträchtigt wäre.

Bei genauer Betrachtung gibt es am HSH keinen einzigen Bauteil, außer

eventuell dem Bereich Wesseleck, der zu irgendeiner Form des Abbruchs zwingen

würde. Eine zu erneuernde Betonsohle im Saalbereich ist kein Grund, Teile

des Gebäudes abzureißen. Der Hotelturm ist zugegebenermaßen

in einem beklagenswerten Zustand, doch er kann in Ordnung gebracht werden. Es

gibt keinen Grund, ihn abzubrechen und so die äußere Form des Gebäudes

völlig zu zerstören. Auch der Ratssaal-Anbau aus den 50er Jahren kann

mit modernen, heute zeitgemäßen Mitteln, wenn gewünscht, ohne weiteres in Ordnung

gebracht werden.

Es ist also nicht nachvollziehbar, warum man hier einen Abbruch mit dem Argument des Bauzustandes begründen will!

Als reines Verwaltungsgebäude wiedererstanden: Das HSH in der 50ern

Als reines Verwaltungsgebäude wiedererstanden: Das HSH in der 50ern |